習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上指出:“一百年來,中國共產黨弘揚偉大建黨精神,在長期奮斗中構建起中國共產黨人的精神譜系,錘煉出鮮明的政治品格。”其中,“兩彈一星”精神和載人航天精神是中國共產黨人精神譜系的重要組成部分。

近日,央視《新聞聯播》《朝聞天下》和《新聞直播間》重點欄目播出“奮斗百年路 啟航新征程·中國共產黨人的精神譜系”系列報道,走進“兩彈一星”精神和載人航天精神的發源地之一——航天科技集團五院。

在繼承和發揚“兩彈一星”精神中勇攀科技高峰

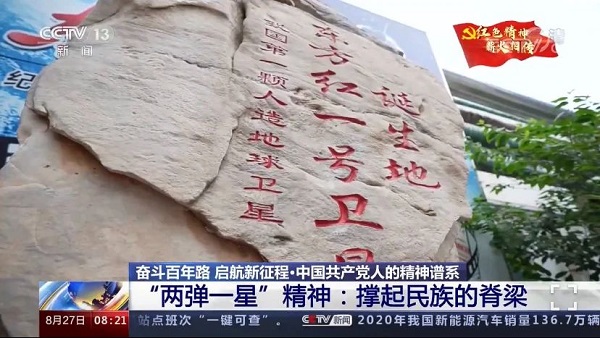

研制“兩彈一星”是新中國成立之初黨的第一代領導集體作出的英明決策。“兩彈一星”中的“兩彈”,其中一彈是指原子彈,后來演變為原子彈加氫彈的核彈,另一彈是指導彈;“一星”指的是人造地球衛星“東方紅一號”,它的誕生地就是五院。

在為“兩彈一星”事業的不懈奮斗中,廣大科研工作者培育和發揚了一種崇高的精神,即“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮斗,大力協同、勇于登攀”的“兩彈一星”精神。

1958年毛澤東主席發出“我們也要搞人造衛星”的號召,中國將發射人造衛星納入計劃。

1968年2月20日,中國空間技術研究院(五院)正式成立。空間技術研究院的方向任務為:逐步將空間技術研究院建成全國空間技術的研制中心。“東方紅一號”衛星的研制工作由空間技術研究院繼續按計劃進行。

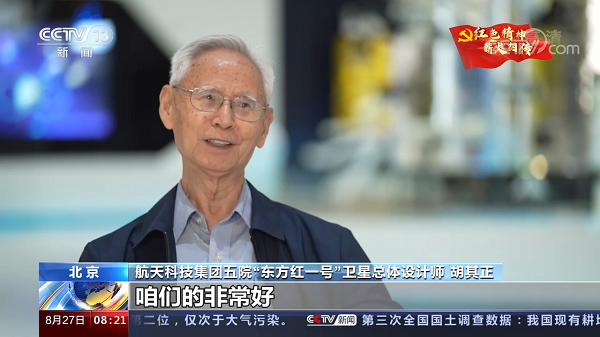

研制“東方紅一號”衛星,從設計到材料、制造和試驗,中國航天人完全從零起步。為了控制溫差,五院熱控系統負責人閔桂榮帶領團隊反復試驗,最終通過在衛星表面的鋁合金蒙皮上鍍一層陽極氧化層,確保了溫度始終滿足衛星在太空中的硬性要求。五院“東方紅一號”衛星總體設計師胡其正表示,同一時期的法國衛星不能正常工作被“凍死了”,日本衛星由于溫度太高被“熱死了”,“東方紅一號”衛星設計工作時間為20天,實際正常工作了28天。

經過以錢學森為代表的老一代中國航天人自力更生、艱苦奮斗,在研制設備和試驗設施極其簡陋的廠房里,打造出了我國第一顆人造地球衛星——“東方紅一號”衛星。

1970年4月24日21時35分,“東方紅一號”衛星成功發射,嘹亮的東方紅樂曲響徹寰宇。在中國航天史上,這是一個劃時代的、有重大意義的歷史性時刻,它實現了我國人造衛星“從無到有”的跨越,開啟了中國人探索太空的新紀元。經中央批準、國務院批復,自2016年起,將“東方紅一號”衛星成功發射的紀念日——4月24日設立為“中國航天日”。

“兩彈一星”精神跨越時空,歷久彌新,激勵著廣大航天科技工作者攻堅克難、勇攀高峰,推動我國航天事業實現了一個又一個重大突破。嫦娥攬月、北斗組網、天問奔火……每一個重大工程成功的背后,離不開航天報國的五院研制團隊,他們自主創新、不斷突破,在我國航天史上書寫了一頁頁絢麗篇章。

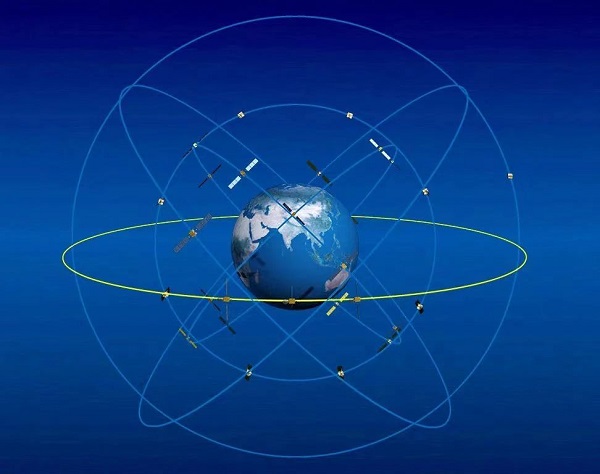

2020年7月31日,習近平總書記向世界宣布北斗三號全球衛星導航系統正式開通,標志著北斗“三步走”發展戰略圓滿完成,北斗邁進全球服務新時代。

五院北斗衛星導航系統工程副總設計師、北斗三號衛星首席總設計師謝軍表示,北斗三號全球衛星導航系統正式開通以來,在軌穩定運行的衛星狀態良好,核心器部件實現國產化率100%。

2021年5月,天問一號著陸巡視器成功著陸火星,標志著我國火星探測“繞、著、巡”的工程目標圓滿完成,在行星探測領域躋身世界先進行列。

五院天問一號探測器總設計師孫澤洲表示,早期嘗試過國際合作,后來還是決定依靠自己。舉國協同、集體攻關,天問一號著陸巡視器精準著陸于火星烏托邦平原南部預選著陸區。

用拼搏和擔當為載人航天精神注入新的時代內涵

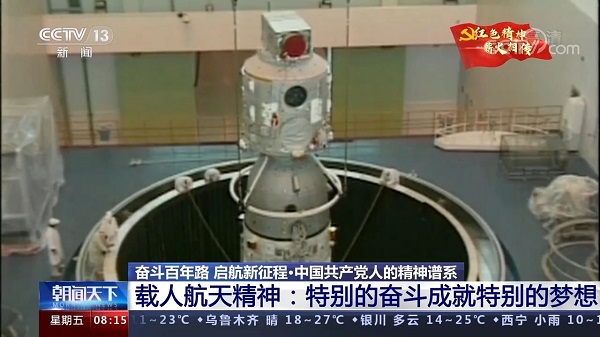

1992年,黨中央作出實施載人航天工程的重大戰略決策,并科學確定了先發射載人飛船,再突破載人飛船與空間飛行器的交會對接技術,最終建造空間站的“三步走”發展目標。

30年來,廣大航天工作者心懷偉大夢想,讓“神舟”“空間站”等一次次驚艷世界,也用“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能攻關、特別能奉獻”的載人航天精神,成就了今天中國空間站的輝煌。

作為抓總研制單位,五院已經圓滿完成了12艘神舟飛船、1個目標飛行器、1個空間實驗室、2艘貨運飛船和1個空間站核心艙的研制及飛行任務,突破了載人天地往返、交會對接、推進劑在軌補加等等一系列載人航天關鍵技術,造就了一支素質優良、勇于拼搏、敢打硬仗的人才隊伍,用實際行動踐行著載人航天精神。

中國工程院院士、五院神舟飛船首任總設計師戚發軔說,載人航天,人命關天,這對研制團隊來說是最大的挑戰。要把天上要遇到的問題和環境,在地面都考慮到,把問題暴露了才能做到這一點。

為了充分開展地面試驗,五院建起了世界最大的電推力振動臺做力學試驗,亞洲最大的真空罐用于做熱真空試驗,亞洲最大的電磁兼容實驗室做電性能試驗。

1999年11月20日,神舟一號在酒泉衛星發射中心發射升空,第二天成功返回,中國載人航天事業的第一場大考收獲滿分。之后,五院通過發射4艘無人試驗飛船,實現了多項關鍵技術的重大突破。

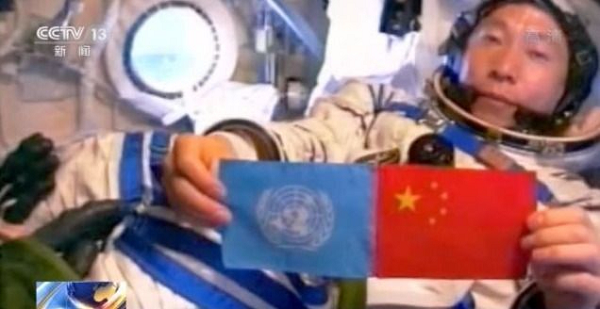

2003年10月15日上午9時,我國第一艘載人航天飛船發射成功,把中國第一位航天員楊利偉送入太空。21小時后,神舟五號成功返回。中國成為第三個獨立自主掌握載人航天技術的國家。

其后,五院通過神舟、天宮、天舟系列飛行任務,掌握了出艙活動、交會對接、組合體控制、航天員中期駐留、在軌維修以及推進劑在軌補加等關鍵技術,向著建設空間站的目標扎實前行。

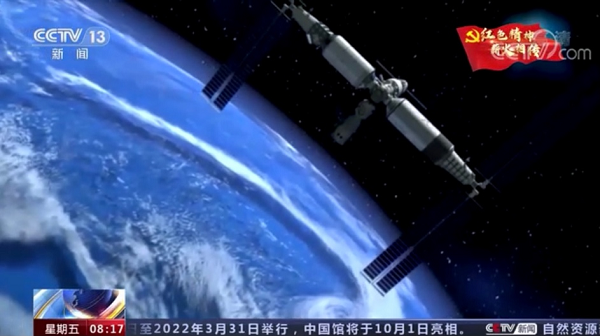

當前,我國載人航天工程已全面轉入空間站在軌建造任務階段,將于2022年前后完成空間站在軌建造,建成國家太空實驗室。中國空間站由天和核心艙、兩個實驗艙和天舟貨運飛船、神舟載人飛船組成。

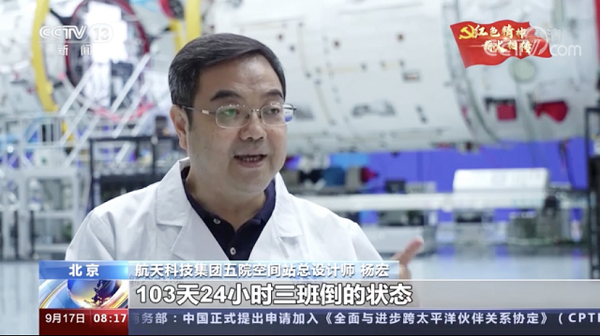

為了給航天員創造舒適的環境,五院在天津航天城組織了五艙聯試。五院空間站系統總設計師楊宏介紹,這次大規模的五艙聯試持續了103天,研制隊伍始終保持24小時三班倒的工作狀態。

2021年4月29日,天和核心艙成功發射。習近平代表黨中央、國務院和中央軍委致電祝賀,“希望你們大力弘揚‘兩彈一星’精神和載人航天精神,自立自強、創新超越,奪取空間站建造任務全面勝利,為全面建設社會主義現代化國家作出新的更大的貢獻!”

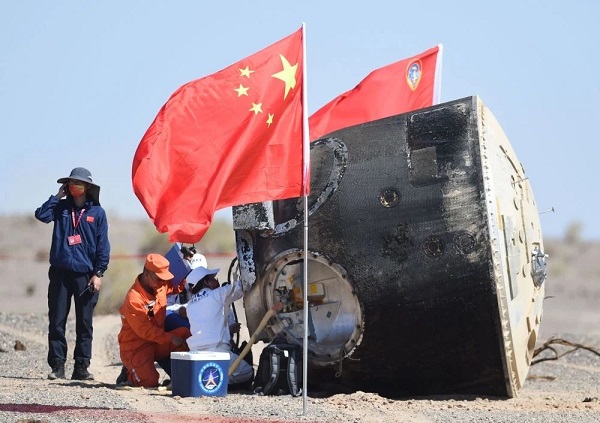

2021年9月17日,神舟十二號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸,空間站階段首次載人飛行任務取得圓滿成功。

從“兩彈一星”到載人航天,從北斗工程、探月工程到火星探測,五院人用拼搏和擔當,創造了優異成績,也為航天精神注入了新的時代內涵。