近日,國際地磁與高空物理聯合會發布新一代全球地磁場參考模型IGRF-13。該模型由來自美國、英國、法國、丹麥、德國、俄羅斯、中國等國家的12個入選模型計算得到,由中國空間技術研究院抓總研制的張衡一號衛星數據也加入其中。

2018年初,張衡一號衛星順利發射入軌并在軌穩定運行,首次獲取了中國首批完全自主知識產權的全球地磁場等觀測數據。僅利用該衛星自發射至2019年9月共19個月的數據,綜合考慮地磁內源場、外源場以及磁場長期變化項,利用球諧分析方法,嘗試構建了最大截止階數為15階的全球地磁場參考模型CSES-IGRF 2020.0。經國際同行專家評估,CSES-IGRF 2020.0模型符合IGRF建模精度要求,并正式入選IGRF-13。該模型是自IGRF開始更新的一個多世紀以來唯一由中國科學家牽頭制作的全球地磁場模型,迄今唯一采用中國數據制作的全球地磁場參考模型。全球地磁參考場用來描述地球的主磁場及其變化。該模型自1900年開始,每5年進行一次更新換代。

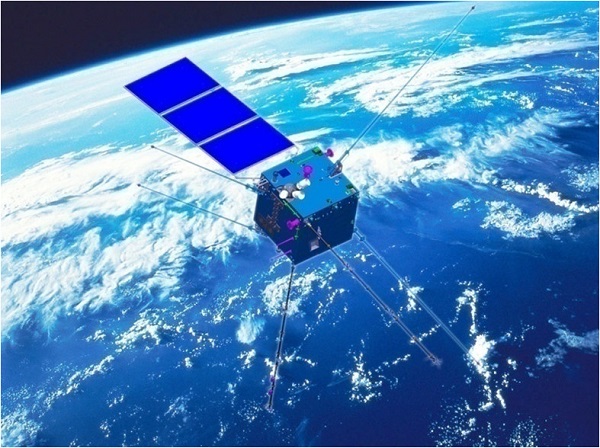

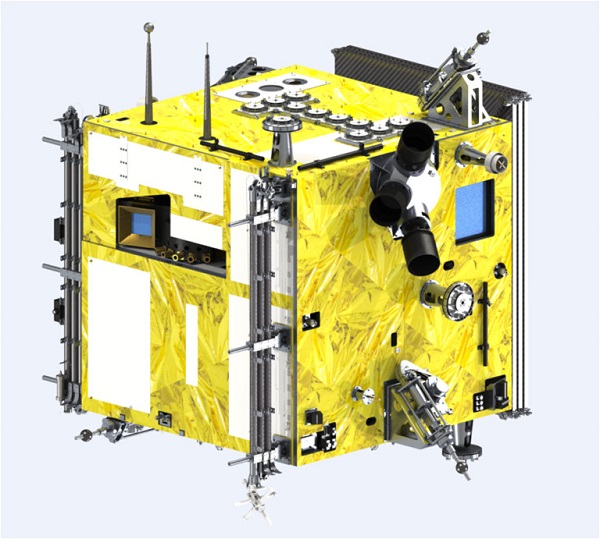

2018年2月2日,研究院下屬的航天東方紅衛星有限公司研制的張衡一號衛星發射成功,該衛星采用CAST2000小衛星平臺,發射質量約730公斤,衛星搭載了3類8種有效載荷。作為我國地震立體觀測體系的首個天基平臺,首個地球物理場探測衛星,張衡一號主要用于獲取空間電磁場、電磁波、電離層等離子體、高能粒子沉降等科學數據,為研究和提取與地震前兆相關的空間環境信息提供技術支持,為未來建立空間電磁場和電離層應用業務化系統進行技術準備。

張衡一號衛星在軌工作狀態良好,功能性能指標絕大部分滿足設計要求,達到國際同類衛星同期水平,部分達到國際領先水平。張衡一號使我國首次取得了完全自主知識產權的全球地磁圖和電離層狀態圖等信息資源,有效接收到全球地面人工源、磁暴、7級以上地震信號,初步驗證了地球巖石層-大氣層-電離層耦合機理。

除張衡一號外,未來還將發射張衡一號02星、澳科一號衛星。三顆衛星在軌運行將有效支撐地震監測預測科學探索和空間天氣監測預警研究。