國(guó)家創(chuàng)新規(guī)劃發(fā)布10米級(jí)大直徑、百?lài)嵓?jí)重型運(yùn)載火箭快來(lái)了!

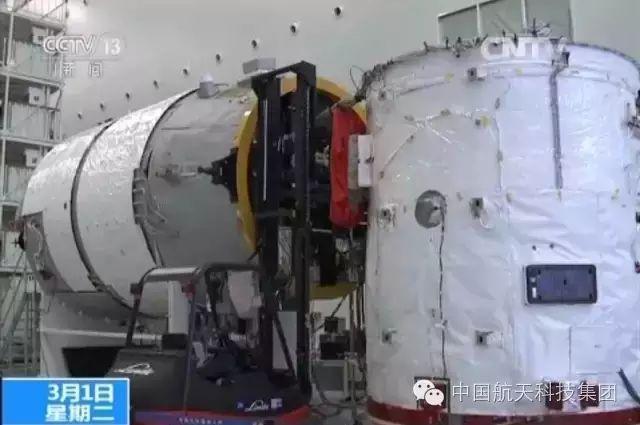

圖為“天宮二號(hào)”空間實(shí)驗(yàn)室,未來(lái)航天員將在里面完成空間實(shí)驗(yàn)工作。(央視新聞截圖)

未來(lái)幾年,我國(guó)重大航天任務(wù)密集,這些項(xiàng)目怎么布局?8月8日,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》進(jìn)行了清晰描繪。

《規(guī)劃》明確了“十三五”時(shí)期科技創(chuàng)新的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重大舉措。其中有多個(gè)項(xiàng)目與中國(guó)航天科技集團(tuán)公司密切相關(guān),值得期待。

載人航天

發(fā)射天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室、空間站試驗(yàn)核心艙,以及載人飛船和貨運(yùn)飛船;掌握貨物運(yùn)輸、航天員中長(zhǎng)期駐留等技術(shù),為全面建成我國(guó)近地載人空間站奠定基礎(chǔ)。

探月工程

突破全月球到達(dá)、高數(shù)據(jù)率通信、高精度導(dǎo)航定位、月球資源開(kāi)發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)。突破地外天體自動(dòng)返回技術(shù),研制發(fā)射月球采樣返回器技術(shù),實(shí)現(xiàn)特定區(qū)域軟著陸并實(shí)現(xiàn)采樣返回。

火星探測(cè)

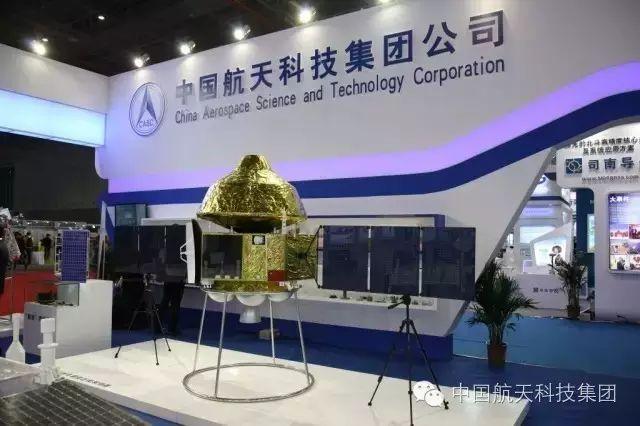

圍繞火星環(huán)境、地質(zhì)等研究和生命信息探尋等科學(xué)問(wèn)題,按照“一步實(shí)現(xiàn)繞落巡、二步完成取樣回”的發(fā)展路線,到2020年發(fā)射首顆火星探測(cè)器,突破火星環(huán)繞和進(jìn)入、著陸與巡視核心關(guān)鍵技術(shù),通過(guò)一次發(fā)射實(shí)現(xiàn)火星環(huán)繞和著陸巡視探測(cè),開(kāi)展火星全球性、綜合性的科學(xué)探測(cè),高起點(diǎn)完成首次火星探測(cè)任務(wù),實(shí)現(xiàn)我國(guó)月球以遠(yuǎn)深空探測(cè)能力的突破。

2015年11月3日,在第17屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)上,由中國(guó)航天科技集團(tuán)公司研制的火星探測(cè)器首度亮相,引起極大關(guān)注。(王旭 攝)

深空探測(cè)

2018年發(fā)射嫦娥四號(hào),實(shí)施世界首次月球背面著陸巡視探測(cè)。2020年完成小行星、木星系、月球后續(xù)等深空探測(cè)工程方案深化論證和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

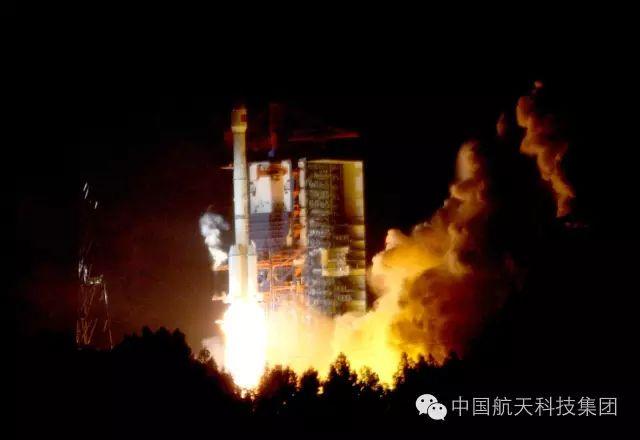

研制重型運(yùn)載火箭

圍繞深空探測(cè)、載人登月等大規(guī)模空間活動(dòng)任務(wù)需求,研制近地軌道運(yùn)載能力百?lài)嵓?jí)重型運(yùn)載火箭,2020年前突破10米級(jí)大直徑箭體結(jié)構(gòu)、500噸級(jí)液氧煤油和220噸級(jí)液氫液氧兩型大推力火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等核心關(guān)鍵技術(shù),確定合理可行的總體方案。

8月1日,由中國(guó)航天科技集團(tuán)公司六院負(fù)責(zé)研制的重型運(yùn)載火箭500噸級(jí)液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)首次燃?xì)獍l(fā)生器-渦輪泵聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)取得成功。圖為試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)工作照。

新型航天器

突破分布式可重構(gòu)彈性空間體系與技術(shù)體制、分布式可重構(gòu)航天器協(xié)同測(cè)控和能量傳輸?shù)汝P(guān)鍵技術(shù);加強(qiáng)超強(qiáng)性能航天器平臺(tái)、可維修可重復(fù)使用衛(wèi)星、空間機(jī)器人等技術(shù)研發(fā);面向下一代新型空間系統(tǒng)建設(shè),開(kāi)發(fā)智能高品質(zhì)新型衛(wèi)星平臺(tái)等。推進(jìn)我國(guó)空間體系戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、空間探測(cè)新機(jī)制、空間技術(shù)前沿理論與自主核心技術(shù)發(fā)展。

高分辨率對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)

完成天基和航空觀測(cè)系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè),基本建成陸地、大氣、海洋對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)并形成體系。

地球觀測(cè)與導(dǎo)航

突破信息精準(zhǔn)獲取、定量遙感應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)和復(fù)雜系統(tǒng)集成共性技術(shù),開(kāi)展地球觀測(cè)與導(dǎo)航前瞻性技術(shù)及理論、共性關(guān)鍵技術(shù)、應(yīng)用示范等技術(shù)研究,為構(gòu)建綜合精準(zhǔn)、自主可控的地球觀測(cè)與導(dǎo)航信息應(yīng)用技術(shù)系統(tǒng)奠定基礎(chǔ)。

空間飛行器在軌服務(wù)與維護(hù)系統(tǒng)

重點(diǎn)突破在軌服務(wù)維護(hù)技術(shù),提高我國(guó)空間資產(chǎn)使用效益,保障飛行器在軌安全可靠運(yùn)行。

“天地一體化”

推進(jìn)天基信息網(wǎng)、未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)的全面融合,形成覆蓋全球的天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)。

8月6日0點(diǎn)22分,天通一號(hào)01星成功發(fā)射,這是我國(guó)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)首發(fā)星。可提供全天候、全天時(shí)、穩(wěn)定可靠的移動(dòng)通信服務(wù)。(謝奇勇 攝)

智能制造和機(jī)器人

以智能、高效、協(xié)同、綠色、安全發(fā)展為總目標(biāo),構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造平臺(tái),研發(fā)智能機(jī)器人、高端成套裝備、三維(3D)打印等裝備,夯實(shí)制造基礎(chǔ)保障能力。

重點(diǎn)新材料研發(fā)及應(yīng)用

重點(diǎn)研制碳纖維及其復(fù)合材料、高溫合金、先進(jìn)半導(dǎo)體材料、新型顯示及其材料、高端裝備用特種合金、稀土新材料、軍用新材料等,突破制備、評(píng)價(jià)、應(yīng)用等核心關(guān)鍵技術(shù)。