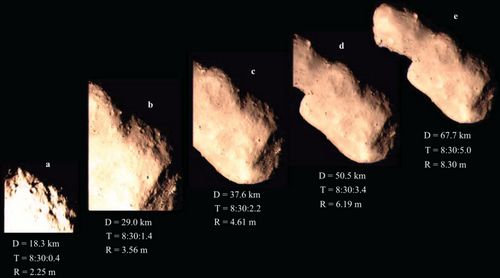

嫦娥二號在飛越后對圖塔蒂斯小行星成像結果,圖a-e給出探測器在遠離小行星過程中的成像序列

人民網北京5月25日電《英國皇家天文學會月刊》今日在線發表了中國科學院紫金山天文臺季江徽課題組與中國空間技術研究院研究員黃江川、澳門科技大學教授葉永烜、南京大學教授侯錫云等關于4179號小行星圖塔蒂斯的合作研究成果,第一作者為紫金山天文臺趙玉暉。該項研究基于我國嫦娥二號飛越探測數據,揭示了圖塔蒂斯的自轉特性,對深入了解小行星自轉動力學與形成機制以及太陽系演化具有重要科學意義。

圖塔蒂斯小行星是一顆形狀不規則、非主軸自轉并且可能具有碎石堆結構的S型小行星,蘊藏了太陽系形成初期及演化過程的重要線索。最早發現于1934年,之后直到1989年才再次被觀測認證,該小行星每四年近距離飛越地球一次,是目前最大的一顆對地球構成潛在威脅的小行星。

2012年12月13日,我國嫦娥二號探測器成功飛越了圖塔蒂斯小行星,首次獲得該小行星高分辨率光學圖像。在嫦娥二號拓展任務前期,紫金山天文臺研究團隊精確確定圖塔蒂斯軌道,定軌結果直接應用于拓展任務中,使得嫦娥二號實現與圖塔蒂斯的千米級飛越探測。基于嫦娥二號探測數據,研究人員揭示了圖塔蒂斯小行星的物理特性、表面特征、內部結構與形成機理,被Nature中文版推薦為研究亮點——《天文學:與一個近地小行星的近距離接觸》。

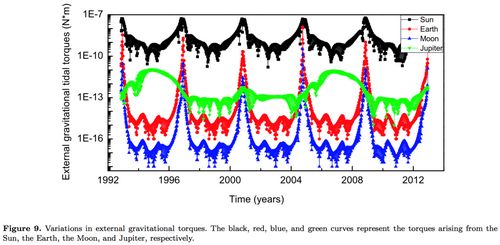

近期研究人員利用嫦娥二號數據,深入開展了圖塔蒂斯小行星自轉動力學的研究。首次利用空間光學圖像數據較精確給出了圖塔蒂斯自轉軸在空間的指向,并融合雷達數據通過建立合理的動力學模型研究了其自轉動力學演化,給出圖塔蒂斯的自轉狀態,揭示了該小行星在空間中“翻跟頭”的原因是由于其自轉軸與角動量軸之間的較大夾角。該項成果為研究小行星的形成演化機制提供了重要依據。

作用于圖塔蒂斯小行星的太陽、地球、月球及木星的力矩變化